"Notre héritage n'est précédé d'aucun testament"

René Char, Fureur et mystère, Feuillets d'Hypnos, 62

Exposition Ruines, de Josef Koudelka, une Odyssée de l’étrange

L’exposition Ruines de Josef Koudelka, prolongée puis soustraite au public par le second confinement d’automne, ne nous aura pas permis de « continuer à habiter des feux éteints[1] », expression dûe à l’écrivain Erri De Luca. Du moins, sa fermeture nous aura empêchés de prolonger l’expérience esthétique offerte par ces photographies au charme tellurique : une plongée impressionnante dans les nuances profondes de noirs et de blancs des pierres, de la terre, de la mer et du ciel.

Or, en ces temps actuels de crises, nous avons besoin de nous confronter à un autre vécu que celui de la vie de tous les jours, notre « pain » quotidien, et de passer sous le fronton décentré de la pensée et de l’émotion suscitées par l’art.

De fait, l'exposition qui nous est présentée nous permet de rentrer dans la culture par l’intermédiaire d’un bain visuel et esthétique.

Nous rattachons le mot « culture », ici, à la pensée de Hannah Arendt, qui l’envisage comme une « brèche » sur laquelle se tient l’homme, « dans l’intervalle entre le passé révolu et l’avenir infigurable ». Ce qui fait culture, mais aussi histoire, c’est justement cet espace d’ouverture ou de « brèche » « où l’homme pense, brisant ainsi, par sa résistance aux forces du passé infini et du futur infini, le flux du temps indifférent[2]. »

En introduction à l’exposition des cent-dix photographies composant l’exposition (remarquablement mise en valeur par les tirages de Christophe Batifoulier, la scénographie de Jasmin Oezcebi, le commissariat d’Héloïse Conesa) figure une citation quelque peu énigmatique de Josef Koudelka : « Les ruines, ce n’est pas le passé, c’est l’avenir. Tout autour de nous, un jour, sera en ruines ».

Ces photographies panoramiques réalisées dans le cadre du projet de documentation de la mission photographique de la Datar[3] concernent uniquement des lieux du bassin méditerranéen au sens large, de la « Mare Nostrum » et sont comme un témoignage d’un vaste monde « européen » révolu. De telles images s’inscrivent dans la modernité et la contemporanéité en tant que paysages de ruines photographiés, dans un souci de documentation et de préservation des sites archéologiques, faisant écho de près ou de loin aux gravures de ruines dessinées par Piranèse, Hubert Robert ou encore photographiées par Gustave Le Gray, Maxime Du Camp.

Les photographies de Joseph Koudelka constituent un témoignage historique de la fondation et de la place des cités et civilisations antiques du monde méditerranéen, mais contribuent également à l’expression de traces mnésiques du photographe, marqué dans son enfance, a-t-il confié, par une image panoramique de la baie de Naples et du Vésuve présente chez son grand-père.

Par le moyen de la photographie, la trace de tels vestiges est rendue sensible, renforcée par un usage très personnel et singulier du format panoramique. La vision grand angle permet en effet au regardeur de faire l’expérience du paysage, de s’y trouver noyé, pris dans un vertige minéral qui lui fait ressentir l’infiniment petit et l’infiniment grand, le fragmentaire et l’universel, l’endogène et l’exogène, l’immuable et l’entropie, le subjectif et l’universel.

C’est en ce sens que les images offertes, par la vision de fragments, gros plans, plans accidentés, plongée, contre-plongée, de panoramas, de perspectives, points de fuite, de strates géologiques, lithiques et architecturales, permettent au regardeur de se confronter à un passé qui, mêlé au présent de l’œil photographique, le plongent dans une une a-temporalité flottante.

Il s'agit d'un spectacle au sens étymologique (du latin spectaculum qui attire le regard, l'attention, et qui est capable d'éveiller un sentiment) qui produit sur le visiteur un sentiment d’« étrangement[4] », pour reprendre l’expression de Sigmund Freud analysant a posteriori son ressenti lors de sa visite avec son frère de l’Acropole d’Athènes en 1904.

Le travail des pierres rejoint le travail du rêve, qui s’offre comme le paysage, par association, fragmentation, condensation, allégorie, métaphore et métonymie[5].

Nous pouvons avancer ici que l’inconscient de l’homme s’associe à l’inconscient optique[6] du photographe projeté sur le paysage puis exprimé par le paysage archéologique (qui, étymologiquement, signifie la science du commencement) comme par un effet de miroir réfléchissant. L’inconscient optique, terme forgé par Walter Benjamin pour analyser le rôle de l’acte photographique comme révélateur du visible/invisible, peut être mis, comme le fait le philosophe et historien d’art, en parallèle avec l’inconscient pulsionnel révélé par l’acte psychanalytique.

C’est ainsi que l’œil, le paysage archéologique et l’inconscient se trouvent réunis dans ces photographies qui atteignent une dimension symbolique et imaginaire se situant bien au-delà de la dimension réelle et documentaire existante et qui viennent se superposer à la manière de dépôts géologiques.

Les surréalistes s’opposent à la notion de paysage objectif. À notre tour nous pouvons avancer l’idée que les photographies de l’exposition Ruines relèvent du « document psychique[7] », terme utilisé par Jean-François Chevrier pour caractériser l’œuvre photographique de Walker Evans.

Ruines nous offre ainsi une immersion dans l’inconscient

de l’artiste mais aussi, par un jeu de reflet, une plongée en nous-mêmes qui a

le goût de paysages infinis et grandioses, portant à son maximum le sentiment océanique, épiphanique.

[1] Erri De Luca, Le tour de l’oie, cité par Laurence Engel dans Ruines, Josef Koudelka, Préface, Xavier Barral/BnF, 2020.

[2] Hanna Arendt, La crise de la culture, Gallimard, Folio Essais, 1972, Préface, p. 21.

[3] Mission photographique de la Datar, commande publique ayant pour objectif de « représenter le paysage français des années 1980 », dirigée par Bernard Latarjet et François Herns et réalisée par vingt-huit photographes.

[4] Lettre ouverte à Romain Rolland, Un trouble du souvenir sur l’Acropole, 1936, Sigmund Freud et Romain Rolland, correspondance 1923-1936, Paris, Puf.

[5] L’allégorie, la métaphore et la métonymie sont des figures de style ou des processus créatifs de substitution ou de glissement analogique qui permettent une expression qui va au-delà du simple donné-à-voir ou donné-à-entendre. L’allégorie permet d’exprimer une idée au moyen d’une image, la métaphore - du grec metapherein : transporter - substitue un signifiant à un autre, la métonymie pour sa part présente la partie pour le tout.

[6] Walter Benjamin, Petite histoire de la photographie, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2019, p. 25.

[7] Jean-François Chevrier, Walker Evans dans le temps et dans l’histoire, L’Arachnéen, 2010, p. 37.

|

| Exposition Ruines, Josef Koudelka, BnF, octobre 2020, © Carine Dellenbach |

« Ce [que la science] enseignait, c’était une vision d’archéologue, dépourvue de vie, et ce qui sortait de sa bouche, c’était une langue de philologue, morte. Rien de tout cela n’aidait à concevoir quoi que ce soit avec l’âme, l’affectivité, le cœur, qu’on l’appelle comme on voudra, mais celui qui portait en lui ce désir-là devait venir ici, unique être vivant seul dans la brûlante tranquillité de midi parmi les débris du passé, pour ne plus entendre avec les oreilles de chair. Alors […] les morts s’éveillaient et Pompéi commençait à revivre »

William Jensen, Gradiva, fantaisie pompéienne [1903], dans Sigmund Freud, Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen, Gallimard, Folio Essais, 1986, p. 70

|

| © Carine Dellenbach |

Rencontre autour de l'oeuvre de Josef Koudelka, BnF, décembre 2020

https://www.bnf.fr/fr/agenda/rencontre-autour-de-loeuvre-de-josef-koudelka

| ||||

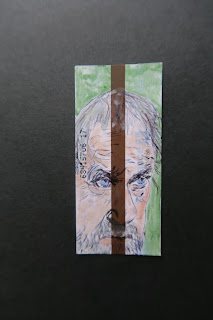

| Josef Koudelka, Série Tickets © Carine Dellenbach |

Josef Koudelka, Ruines, Visite virtuelle, BnF, © Josef Koudelka/ Magnum Photos

|

| Josef Koudelka, Ruines, Xavier Barral/BnF, 2020 |

« Écoutez : nous labourons le champ d’Aphrodite aux vives prunelles ; nous labourons le champ des Grâces, en marchant vers le temple qui contient le nombril de la terre aux sourds grondements […] »

Pindare, Pythiques, VIe Pythique, Les Belles Lettres, 1961, p 104

« Quelle terre, étranger, te donnes-tu pour patrie ? »

Pindare, Pythiques, IVe Pythique, Les Belles Lettres, 1961, p. 73

|

| Pindare, Série Tickets © Carine Dellenbach |

Pour aller plus loin:

Nicole Dacos, Roma Quanta fuit: ou l'invention du paysage de ruines, Somogy, Musée de la Maison d'Erasme, 2004

Monica Preti, Villes en ruines: images, mémoires, métamorphoses, Hazan/Louvre éditions, 2015

Piranèse, Un rêve de pierre et d'encre, Bibliothèque de l'Institut de France, livret de l'exposition, janvier-avril 2020

http://www.bibliotheque-institutdefrance.fr/sites/default/files/Livret_exposition_Piranese.pdf

|

| Piranese, Antichita Romane, 1748 |

|

| Piranèse, Série Tickets © Carine Dellenbach |

Eric Desmazières, Place désertée II, Eau Forte, 1982

|

| Eric Desmazières, Place désertée II |

Galerie Documents 15

https://www.galeriedocuments15.com/artists/29-erik-desmazieres/works/

Eric Desmazières, Série Tickets © Carine Dellenbach

Le portrait de Josef Koudelka (Série Tickets) est dessiné d'après la photographie prise par Antoine d'Agata © A. d'Agata/ Magnum Photos

Les images d'ouvrages ou d'oeuvres sont reproduites au titre du droit de citation, en exception au droit d’auteur. Les ayants-droit qui s’estimeraient lésés peuvent réclamer la suppression d’une image.Partageons la culture, éclairons l'obscur, affichons la couleur! |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire